|

|

|

月〜金曜日 18時54分〜19時00分 |

|

|

|

福井・今庄町 |

|

福井県は今庄町と敦賀市の境にある木ノ芽峠の峰を境にして嶺北、嶺南に分かれている。その嶺北の境界に位置する今庄町は、古代からすべての交通路が通過し、交通の要衝として発展してきた。街道筋には宿場町の面影を残す建物が今も残っている。 |

|

|

|

||||

|

||||

|

||||

|

江戸時代の天保年間の記録によると、今庄宿は戸数約290戸、人口約1300人、旅籠(はたご)55軒、茶屋15軒などあり、越前各藩は参勤交代の折に利用する本陣を置いていた。 |

|

|||

|

(写真は 羽根曽踊り) |

||||

|

|

||||

|

|

||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

明治21年(1888)海岸寄りに国道8号が開通してから今庄宿は寂れたが、明治29年(1896)鉄道・北陸線の開通で再び活気を取り戻した。今庄町と敦賀市の間の急勾配を上り下りする列車は、今庄駅で機関車を代えたり増結するため、すべての列車が今庄駅で5分以上停車した。この停車時間に駅では土産物や弁当、立ち食いそばなどがよく売れ、今庄そばの名を全国に広めた。こうして「宿場町今庄」は「国鉄の今庄」となったが、昭和37年(1962)の新北陸トンネルの開通で、これも昔物語になってしまった。 |

|

|||||

|

(写真は 今庄そば道場) |

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

昭和38年(1963)の「三八豪雪」の時には、4〜5mもの雪が積もり交通は途絶してしまった。その後、過疎化が進み今では全戸が、今庄町の中心部や福井県内各地に移住し無住地区となってしまった。 |

|

|||

|

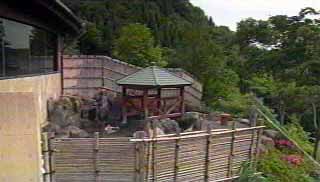

(写真は 今庄365・温泉やすらぎ) |

||||

|

|

||||

|

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

夜叉ヶ池が信仰の対象となっていたので、池の周辺は自然や植物、動物、魚、鳥、昆虫、両棲類などの宝庫であり、これらの研究者にとっては垂涎(すいえん)の地とも言える。 |

|

|||

|

(写真は イモリ) |

||||

|

|

||||

|

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

この伝説にはまだ続きがある。後日、娘の実家が火事になった。池の雄大蛇が娘の家を七巻にして火を消した。その時、雄大蛇は「水を一杯くれ」と頼んだが、村人たちは恐れて水を与えなかったので、雄大蛇は死んでしまった。雄大蛇が焼死したため、雌大蛇は仕方なく夜叉ヶ池に移り棲んだ。ところが夜叉ヶ池には以前から棲んでいた雌大蛇がいた。嫉妬深いこの雌大蛇と相争うようになり、困り果てた夜叉ヶ池の雄大蛇は、道路に蛇体を横たえ勇気ある者を待った。 |

|

|||

|

(写真は 夜叉ヶ池) |

||||

|

|

||||

|

|

||||

◆歴史街道とは

|

|||

|

歴史街道計画では、これらのルートを舞台に ◆歴史街道テレフォンガイド

|

|||

◆歴史街道倶楽部のご紹介

歴史街道推進協議会

|